Beschreibung

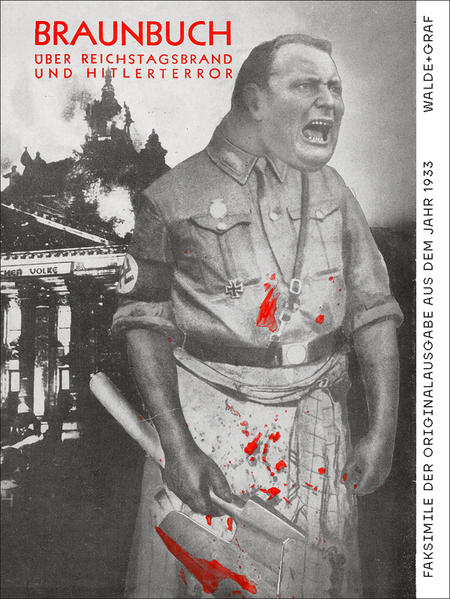

Im Juli 1933 erschien in Paris das Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitlerterror. Unter Federführung des kommunistischen Verlegers Willi Münzenberg hatten die anonym bleibenden Autoren (zu denen auch der Schriftsteller Arthur Koestler gehörte) fingierte Dokumente und Beweise zusammengestellt, die belegen sollten, dass die Nationalsozialisten am 27. Februar 1933

den Reichstagsbrand selbst gelegt hatten. Das Buch informierte außerdem über die Brutalität der Judenverfolgung und den Terror in den Konzentrationslagern. Das Kapitel „Die Welt lässt sich nicht belügen“ enthält unter anderem einen Bericht Egon Erwin Kischs über seine Verhaftung in der Brandnacht und einen offenen Brief von Ernst Toller an Joseph Goebbels. Den Schutzumschlag gestaltete der Grafiker und Fotomontagekünstler John Heartfield. Dargestellt ist Hermann Göring in blutiger

Schlachterschürze und mit einem Beil in der Hand. Vorder- und Rückseite sind aufeinander bezogen. Das Braunbuch gilt als die Exilveröffentlichung mit der wohl weitreichendsten Wirkung. Es wurde in viele Sprachen übersetzt, bis 1935 sollen insgesamt 600.000 Exemplare verkauft worden sein.

den Reichstagsbrand selbst gelegt hatten. Das Buch informierte außerdem über die Brutalität der Judenverfolgung und den Terror in den Konzentrationslagern. Das Kapitel „Die Welt lässt sich nicht belügen“ enthält unter anderem einen Bericht Egon Erwin Kischs über seine Verhaftung in der Brandnacht und einen offenen Brief von Ernst Toller an Joseph Goebbels. Den Schutzumschlag gestaltete der Grafiker und Fotomontagekünstler John Heartfield. Dargestellt ist Hermann Göring in blutiger

Schlachterschürze und mit einem Beil in der Hand. Vorder- und Rückseite sind aufeinander bezogen. Das Braunbuch gilt als die Exilveröffentlichung mit der wohl weitreichendsten Wirkung. Es wurde in viele Sprachen übersetzt, bis 1935 sollen insgesamt 600.000 Exemplare verkauft worden sein.